下記の商品は以前委託販売を依頼されてご紹介しましたが、全て終了いたしました。 せっかく作成したのでこのページは三代助丸碓氷金三郎氏の作品集として このまま残しておきますので参考にしてください。 |

|

|

上:2002年「碓氷健吾氏の叙勲を祝う会」にて。 右:2000年「第8回削ろう会in与板」にて。 |

|

三代助丸こと碓氷金三郎氏は2009年12月に92歳でご逝去されました。 与板の刃物造りに科学的研究をとりいれた先駆者として黄綬褒章・勲六等瑞宝章を受章。 碓氷健吾氏(旧姓遠藤健吾さんは婿で奥さんが金三郎氏の遠縁の親戚にあたります)にも多大なる影響を与えました。 その金三郎氏がノミ造りを四代目にまかせて晩年造ったのが「ペーパーナイフ」や「切出し小刀」でした。 粋な人でしたのでただ単に実用品というより遊び心満載の道具を造っては懇意にしている問屋さんに持ち込んで こられたそうです。 当時はこういう道具もよく売れた時代だったので持ち込んでこられたものは買い取って在庫されていた問屋さんも ご高齢で売り先もないとのことで私に販売の依頼をされました。 碓氷金三郎氏の小刀というと「鮎」が有名ですが、逆に「鮎」は大量にでていて珍しくないので持ちこまなかったのか 売り切れたのか在庫の中にはありませんでした。 これだけの数量を再び紹介することはないと思いますのでこの機会に名工の道具をお求めください。 ※ 彫金は与板の名人池田彫金によるものですが、惚れ惚れする彫りです。 ※ それぞれの道具の名称は金三郎氏が付けられたものです。 ※ 銘切で「八十一翁助丸○」の○は書印(かきいん)です。 |

|

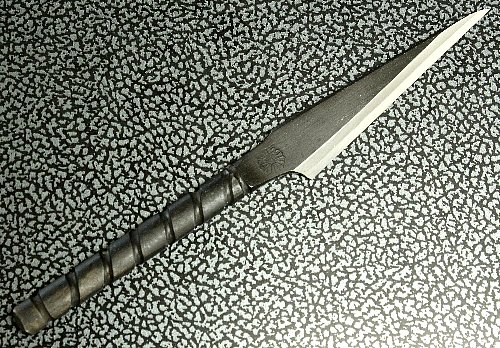

| 矢じり |

| No.1 花菱(はなびし) |

| 全長:約280mm/刃の長さ:約60mm |

| 花菱型にくり抜かれた見事な出来栄えの矢じりです。 実用品ではなく飾りだと思いますが技術の高さがわかります。 当時の参考上代\68,000が貼ってあります。 |

|

|

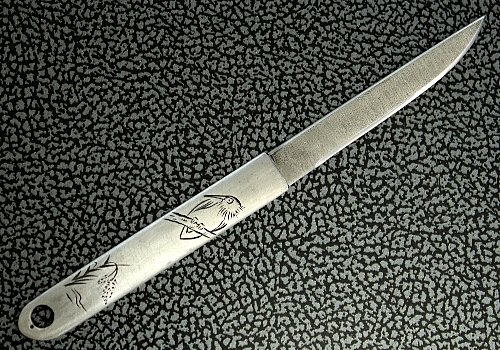

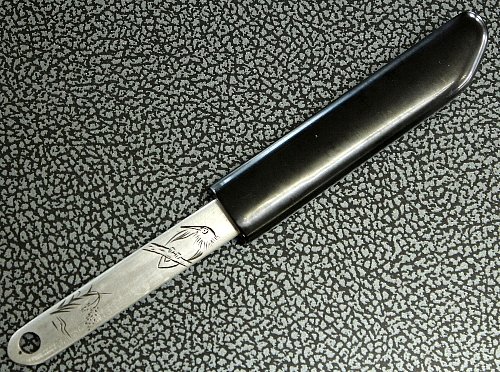

| ペーパーナイフ |

| No.2 ムクドリ 本漆ケース付 |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約80mm |

| 形はシンプルなペーパーナイフですが、「ムクドリ」と「稲穂」の彫金が秀逸です。 「助丸作」の銘入り 本漆のケースが付いています。 |

|

|

|

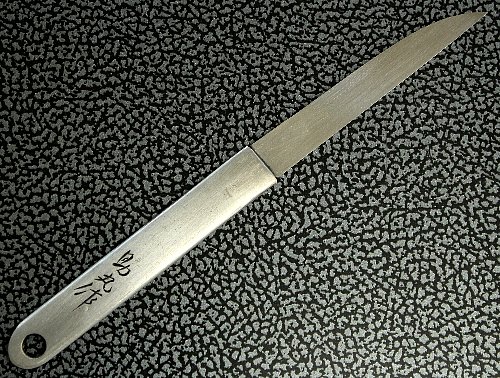

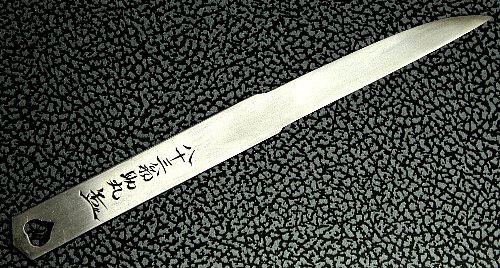

| ペーパーナイフ |

| No.3 夏炉冬扇 |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約80mm |

| 形はシンプルなペーパーナイフですが、「夏炉冬扇」の彫金が秀逸です。 「夏炉冬扇」は「時期はずれの無駄なもののたとえ。夏の囲炉裏と冬の扇の意から」 金三郎氏の本意は不明ですがいたずらっ子のような笑顔が浮かびます。 「八十一翁助丸○」の銘入り |

|

|

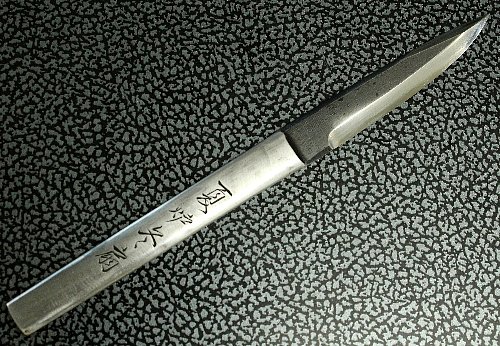

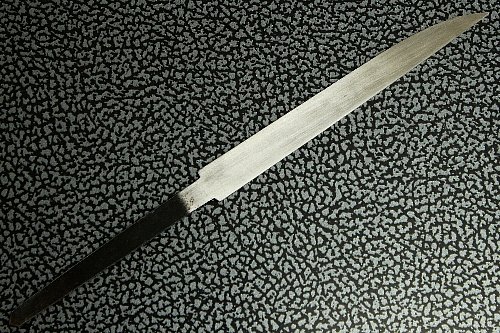

| ペーパーナイフ |

| No.4 日日新 |

| 全長:約205mm/刃の長さ:約95mm |

| 刀剣型のペーパーナイフです。 「日日新」は中国の古典「四書五経」の一つ、『大学』に出てくる有名な言葉で 意味は「今日の言動は昨日よりも新しく良くなり、 明日の言動は今日よりも新しく良くなるように修養に心がけねばならない」 このままでも使えますが柄を入れるといい道具になりそうです。 「助丸」の銘入り |

|

|

| ペーパーナイフ |

| No.5 トキA/No.6 トキB |

| A:全長:約195mm/刃の長さ:約40mm B:全長:約190mm/刃の長さ:約35mm |

| 新潟県らしくトキの形のペーパーナイフです。 作るのにとてもむずかしかったらしく数はあまり作らなかったそうです。 「三代助丸作」の銘入り |

|

|

| ペーパーナイフ |

| No.7 雷 |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約80mm |

| 刀剣型の磨きペーパーナイフです。 「年々歳々花相似歳々年々人不同」 (ねんねんさいさいはなあいにたりさいさいねんねんひとおなじからず)は 「唐詞」の言葉で 「毎年毎年、花は変わることなく咲く。 人の世の変わりやすいのに比べ、自然は変わらないことのたとえ。」の意味。 持ち手の部分が鎬になっていて特徴的です。 「八十三翁助丸○」の銘入り |

|

|

| ペーパーナイフ |

| No.8 アラブ |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約75mm |

| 柄が洋風な感じのペーパーナイフです。 昔の人はこういう感じを「アラブ」と呼んだようです。 「三代助丸作」の銘入り |

|

|

| 切出し小刀 |

| No.9 帰郷 |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約75mm |

| 雁の形状の「帰郷」と名付けられ切出し小刀です。 この辺のセンスが金三郎さんですね。 「三代助丸作」の銘入り |

|

|

| 切出し小刀 |

| No.10 タイツ |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約50mm |

| 別名「踊り子」と名付けられた磨きの切出し小刀です。 No.9の「帰郷」と似た形ですが、これを「タイツ」「踊り子」と 名づけるセンスはさすが金三郎さんです。 「八十翁助○」の銘入り |

|

|

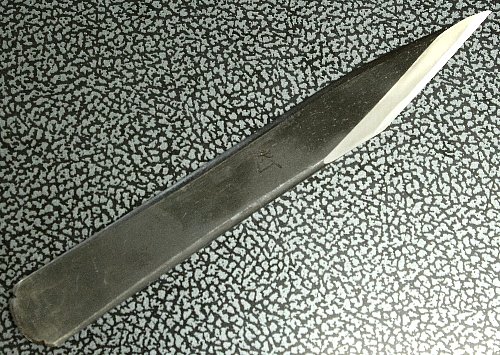

| 切出し小刀 |

| No.11 灯 |

| 全長:約195mm/刃の長さ:約60mm |

| 「灯」と名付けられた王道の切出し小刀です。 形はシンプルですが、使いやすそうな小刀です。 「三代助丸作」の銘入り |

|

|

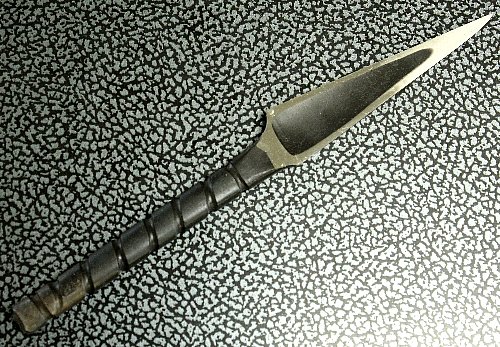

| 切出し小刀 |

| No.12 蛭(ひる)巻 |

| 全長:約200mm/刃の長さ:約90mm |

| 「蛭巻」と名付けられた特徴的な柄の切出し小刀です。 ネットで調べたら「蛙(かえる)巻」と紹介されていたものもありましたが、 たぶん「蛭」の誤用だと思われます。 柄に蛭(ひる)がぐるぐると巻かれたイメージだったのでしょうか? 切るスペースがなかったのか「菊花紋」と「助丸作」の刻印入り |

|

|

| 切出し小刀 |

| No.13 鯉 |

| 全長:約200mm/刃の長さ:約70mm |

| 「鯉」の形をした切出し小刀です。 形はシンプルですが、使いやすそうな小刀です。 「八十舅助丸作」の銘入り |

|

|

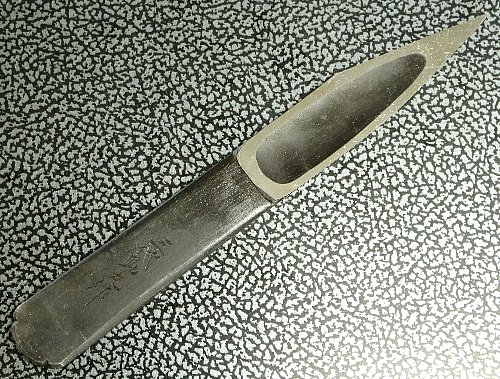

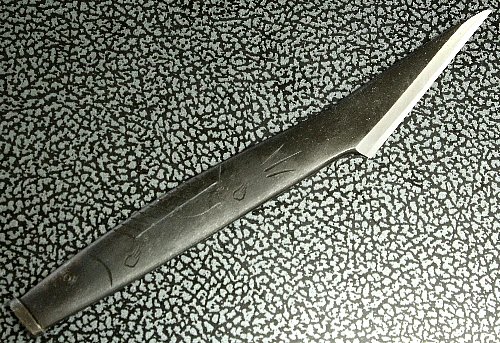

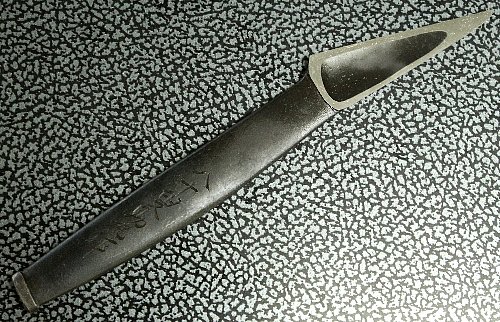

| 切出し小刀 |

| No.14 樋入(ひいり)大/No.15 樋入 小 |

| 大:全長:約230mm/刃の長さ:約80mm 小:全長:約200mm/刃の長さ:約50mm |

| 「樋(ひ)」とは「とよ」「とい」ともいい 「屋根を流れる雨水を受けて、地上や下水道に導くための溝形」の意味。 この小刀に付いている溝からイメージされたのでしょうか。 大には「三代助丸作」の銘入り 小には「八十二助丸○」の銘入り 小には当時の参考上代\47,000が貼ってあります。 |

|

| 写真上:樋入 大/下:樋入 小 |

|